Optimiser les couverts végétaux

Table des matières

Content Toc

Les couverts végétaux sont à la base de la fertilité des sols. Ils sont définis comme des cultures intermédiaires, couvrant le sol entre la récolte du précédent et le semis de la culture suivante. Cette fiche a été rédigée dans l’optique de donner les points clés de la réussite des couverts.

Les couverts : un réel intérêt agronomique !

- Apport de matière organique et stockage de carbone ;

- Fixation d’azote par les légumineuses

- Recyclage des minéraux et effet piège à nitrates ;

- Gestion des adventices ;

- Protection, structuration du sol, diminution de l’érosion et de la battance ;

- Stimulation de la biologie du sol ;

- Préservation de la biodiversité ;

- Production de fourrages…

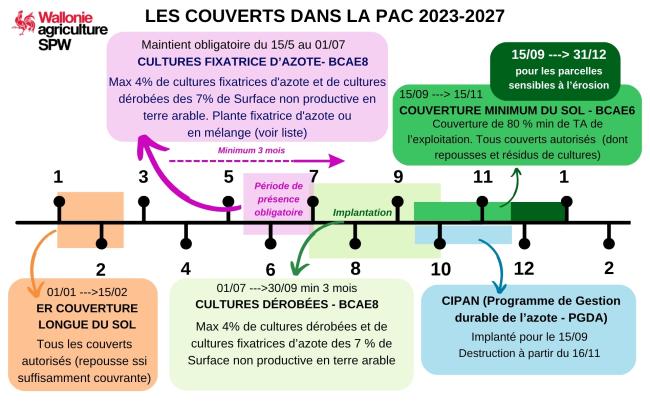

Le cadre législatif

Les couverts végétaux font aujourd’hui l’objet de nombreuses législations : PGDA, conditionnalités et éco-régimes (Figure 1).

La démarche pour un couvert réussi

Anticiper pour éviter les problèmes

- Observer la structure du sol au printemps pour anticiper les éventuels travaux correctifs à effectuer à l’été ou l’automne (fissuration, décompactage…)

- Raisonner les traitements phytosanitaires pour limiter la rémanence des herbicides et fongicides (éviter les sulfonylurées à la fin du printemps-été à grosse dose et limiter les fongicides de type SDHI et strobilurines) ;

- Commander et préparer les mélanges à l’avance afin d’améliorer sa réactivité après moisson ;

- Bien régler la moissonneuse pour limiter les pertes et bien répartir les menues pailles ;

- Si pas de semis direct du couvert, gérer les adventices et les repousses en travaillant le sol (déchaumage) ;

- Si présence de mulots : herse à paille ou léger déchaumage en diagonal.

Le choix du type de couvert et des espèces

Pour optimiser les multiples services rendus par les couverts, il est toujours conseillé de réaliser des mélanges d’espèces. Chacune d’entre elles présente en effet des caractéristiques différentes d’exploration racinaire, de dynamique de croissance, de tolérance à la sécheresse et au gel... Les caractéristiques des espèces détermineront donc le choix du mélange en fonction des conditions météorologiques de l’année, des objectifs poursuivis, des techniques culturales envisagées et des successions culturales.

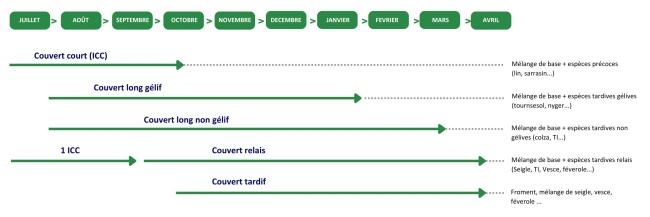

En pratique, un « mélange de base » peut être choisi : passe-partout, gélif, se satisfaisant de diverses dates de semis… Il peut s’agir, par exemple, d’un mélange de radis chinois, phacélie, vesce commune ou féverole ou trèfle d’Alexandrie, auquel on ajoute des espèces plus particulières selon la date de semis, les objectifs recherchés et la longueur de couverture recherchée (Figure 2). Plusieurs ressources recensent les caractéristiques botaniques des différentes espèces : PROTECT’eau, Arvalis…

Dans tous les cas, pour optimiser la production de biomasse, il convient de choisir minimum quatre espèces parmi trois familles différentes. La densité de semis de chaque espèce est grossièrement déterminée par la dose en plein divisée par le nombre d’espèce du mélange. La densité est ensuite à adapter sur base d’expériences personnelles (par exemple : max 1-1,5 kg/ha de moutarde ou radis, augmenter la dose de légumineuses, diminuer légèrement le tournesol etc.).

Plusieurs outils d’aide à la conception des couverts existent :

Des conseils personnalisés peuvent bien sûr toujours être donnés par l'asbl Greenotec.

Les couverts courts

Ils se positionnent entre une récolte précoce (orge d’hiver, pois de conserve…) et une céréale d’hiver. A partir de deux mois d’interculture, surtout en période estivale, l’implantation d’un couvert est agronomiquement et financièrement intéressante.

Des espèces rapides à l’implantation, à cycle court et s’épanouissant en conditions estivales pourront s’ajouter au mélange de base: lin, sarrasin, nyger…

Les couverts longs gélifs

Ce sont les plus courants, encouragés par le PGDA et pas l’Eco-régime Couverture Longue des Sols. Ils se positionnent après une récolte d’été et une culture de printemps précoce (céréale de printemps, betterave…). Le mélange de base peut être complété par un grand nombre d’espèces possibles, à caractère tardif (pour éviter une floraison trop tôt avant l’hiver) et gélif : tournesol, nyger, sorgho, avoine brésilienne, moutarde d’Abyssinie, etc. (Figure 3). Ils sont aussi adaptés aux systèmes basés sur le labour d’hiver.

Les couverts longs non gélifs

Leur destruction étant plus délicate, ils sont à réserver aux cultures de printemps tardives et/ou nécessitant du travail du sol intense (maïs, pomme de terre, etc.). Le mélange de base pourra être transformé en espèces ou variétés moins gélives (vesce velue, radis fourrager, féverole d’hiver…), en compagnie d’espèces non gélives : colza fourrager, trèfle incarnat…

Les couverts relais

En cas d’interculture très longue, entre une récolte estivale précoce et une culture de printemps tardive, le mélange estival arrivera à maturité trop tôt et la couverture du sol pendant l’hiver ne sera donc pas optimale. Un couvert de type court peut donc être associé à un couvert relais : des espèces semées en même temps que le couvert court (« couvert relais » sensu stricto) ou à la destruction automnale du couvert court (« double couvert ») pour prendre le relais en entrée d’hiver et produire tout son potentiel de biomasse dès le printemps. Un mélange de céréales et de légumineuses est envisageable, selon la période de semis : seigle, trèfle incarnat, vesce, féverole… La technique de couvert relais est cependant encore au stade expérimental dans nos régions et son coût est conséquent pour des résultats non garantis.

Les couverts permanents

Les couverts permanents sont souvent des légumineuses semées en même temps ou en cours de culture principale : colza associée, sous-semis en céréales ou en maïs etc. L’avantage est l’obtention d’une couverture du sol dès la récolte et sans nouvelle intervention. Cette technique est optimale pour un semis direct de la culture suivante, mais nécessite de gérer la compétition par voie chimique ou mécanique. Les espèces les plus courantes sont le trèfle blanc nain (pour éviter qu’il ne monte dans la culture), le lotier corniculé, la luzerne… Ce couvert peut être maintenu quelques années, mais la réussite de son implantation n’est pas garantie chaque année.

Pour aller plus loin, sur les couverts permanents, lisez la fiche "Implantation d'un couvert en sous-semis d'une céréale".

Comment semer le couvert ?

Quelques règles générales sont à observer, quels que soient les types d’interculture :

- Semer le plus tôt possible. Le semis de couvert étant un investissement, il est intéressant de pouvoir le valoriser au mieux. Plus il est semé tôt, plus il bénéficiera du potentiel de photosynthèse estival et plus il produira de biomasse.

- Raisonner le travail du sol au strict nécessaire. C’est au semis du couvert que les conditions sont les meilleures pour rattraper un problème de structure (décompactage, fissuration), tandis que les racines du couvert stabiliseront la porosité mécanique en porosité biologique. Si la structure du sol est parfaite (voir Fiche Observation du sol), un semis direct du couvert dans les pailles hachées permet de minimiser les pertes en eau et de ne pas mettre en germination les adventices et repousses.

- Semer profond si besoin. Un semis à 4 cm permet généralement des levées homogènes en toutes conditions, surtout si les conditions sont sèches et les graines sont grandes.

- Rouler après semis en cas de conditions sèches. Un bon contact sol/graine permet une levée plus rapide.

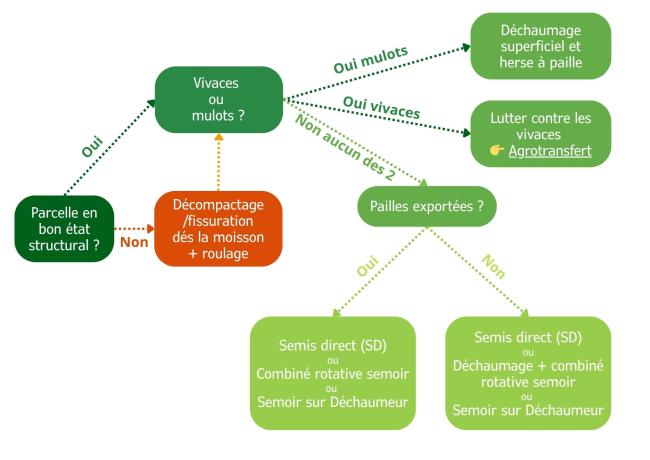

- S’adapter à la présence de campagnols et/ou d’adventices vivaces (Figure 4).

En bref, si un soin est porté au semis du couvert comme il le serait pour une culture principale, le retour sur investissement sera maximisé. Différentes techniques de semis sont possibles (Figure 4), avec leurs avantages et inconvénients :

- Semis à la volée avant moisson ;

- Semis direct : à dents (dans les pailles hachées) ou à disques ;

- Combiné de semis ;

- Semoir sur déchaumeur.

NB : en agriculture biologique, une attention particulière doit être menée sur la gestion des adventices. Si le couvert n’est pas semé en direct, plusieurs déchaumages sont donc recommandés. Idéalement, le mélange doit comporter des espèces particulièrement étouffantes par rapport aux adventices et facilement destructibles par l’action mécanique et le gel.

Quand et comment détruire le couvert ?

Le moment idéal pour détruire le couvert est à la floraison. C’est le moment où la production de biomasse est à son maximum et où le rapport C/N est proche de celui du sol. Cela permet d’éviter les désagréments en termes de disponibilité de l’azote pour la culture suivante. Ce rapport est également fortement influencé par la composition du mélange : la présence de légumineuses permet d’équilibrer le C/N, mais un couvert trop riche en légumineuses gélives relarguerait de l’azote très rapidement à sa destruction et augmenterait les risques de lixiviation des nitrates.

Lorsqu’on investit dans un couvert, il convient de mettre toutes les chances de son côté afin de maximiser son retour sur investissement. Il est possible d’estimer ce dernier via les restitutions en éléments minéraux par la méthode (https://methode-merci.fr/) en prélevant 3 fois 1m² et en pesant chaque espèces présentes.

Comment détruire le couvert ?

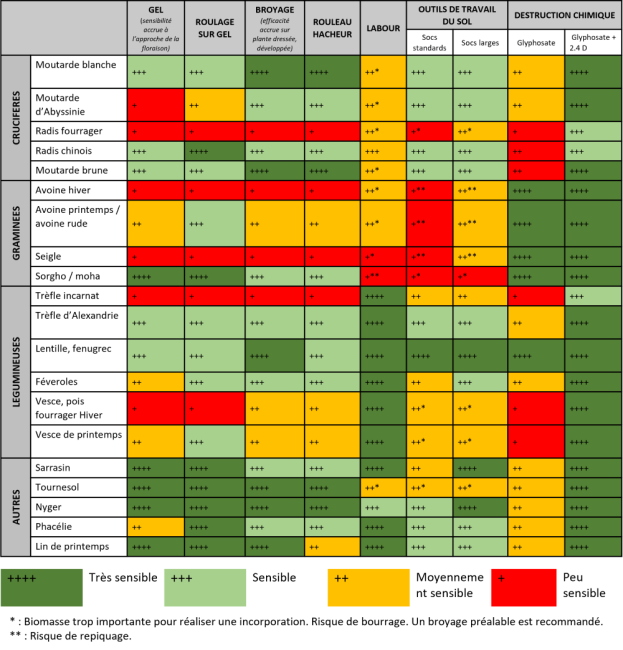

Les techniques de destruction sont variées et ont chacune ses avantages et ses inconvénients (Tableau 1).

Chaque espèce végétale présente aussi différents niveaux de sensibilité par rapport à ces techniques (Tableau 2). Lorsque les biomasses sont importantes, la pratique du labour doit être précédée d’un broyage. Le glyphosate, surtout aux doses homologuées, est surtout efficace contre les graminées. Certaines espèces sont peu sensibles à une grande variété de techniques, il faut donc être précautionneux: par exemple, l’avoine d’hiver, le seigle, le trèfle incarnat ou encore le radis fourrager.

Dans le cadre des couverts longs, donc en l’absence de labour d’hiver et pour réduire les chances de recourir au glyphosate, il est recommandé de profiter des périodes de gel pour casser les parties aériennes du couvert et favoriser leur décomposition, et ce environ un mois avant le semis de la culture. Le rouleau hacheur, type Faca (Figure 5), est un bon complément à l’action du gel, tandis que le passage de disques (Figure 6) ne peut se faire qu’en conditions de sol ressuyé et portant (favorisé par le gel). De nouveaux outils comme les scalpeurs arrivent sur le marché et peuvent être des solutions pour les systèmes visant à se passer de la chimie. Enfin, le pâturage par les moutons représente un bel exemple de synergie culture-élevage et de partenariat entre cultivateurs et éleveurs (Figure 7). La pratique est illustrée dans le témoignage de Mathieu Deschamps.

Quelques exemples

Pour découvrir comment un agriculteur du réseau Terraé applique tout cela concrètement dans sa ferme, c’est par ici.

Couvert long non-gélif avant betterave

| Couvert long non-gélif | kg/ha |

|---|---|

| Radis chinois | 2 |

| Seigle | 20 |

| Vesce velue | 7 |

| Tournesol | 10 |

| Trèfle incarnat | 4 |

Couverts longs gélifs avant culture de printemps

| Couvert long gélif | Mélange 1 (kg/ha) | Mélange 2 (kg/ha) | Mélange 3 (kg/ha) |

|---|---|---|---|

| Trèfle d'Alexandrie | 3 | 3 | 4 |

| Vesce commune | 10 | ||

| Féverole | 40 | 30 | |

| Phacélie | 2 | 2 | 1.5 |

| Radis chinois | 2 | 2 | 1 |

| Tournesol | 10 | 10 | |

| Niger | 2 | ||

| Avoine brésilienne | 10 | 10 | 5 |

Couvert court entre deux céréales

| Entre deux céréales à paille | kg/ha |

|---|---|

| Trèfle d'Alexandrie | 2 |

| Vesce commune | 10 |

| Niger | 10 |

| Moutarde blanche | 2 |

| Phacélie | 2 |