Mathieu Deschamps

Fiche d'identité

Cambron-Casteau

Belgique

: 3 Hervé, Katerien et Mathieu

200 brebis allaitantes

céréales, betterave, pomme de terre, carotte, panais, pois, haricot, maïs et quelques prairies temporaires et permanentes

Table des matières

Content toc

Dès ses 12 ans, Mathieu arrive à convaincre ses parents d’acheter un premier bélier et une première brebis. Ils s’occuperont d’entretenir la prairie derrière la maison et Mathieu sera responsable de leur soin. La passion de Mathieu pour l’élevage ovin est née. Une passion qui s’est intensifiée et renforcée au cours des années, malgré les nombreuses réticences de ses parents : du travail dans une ferme de grandes cultures, il y en a déjà tellement.

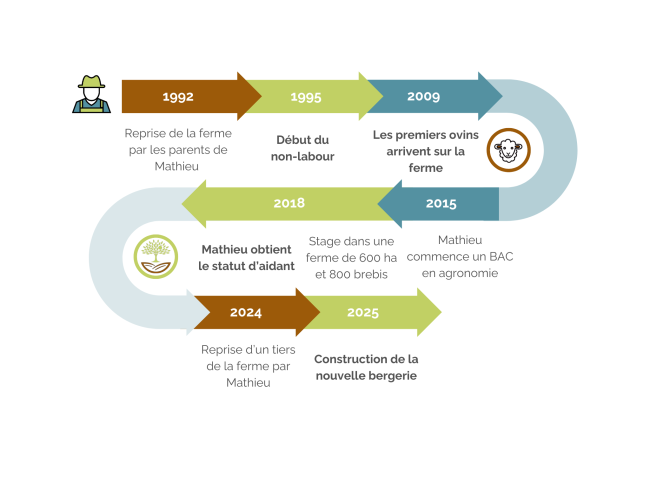

Mathieu travaille avec ses parents : Hervé et Karolien. En 1995, ces derniers ont repris la ferme familiale, jusqu’alors exploitée par le père d’Hervé. A l’époque, ils constatent que le matériel est vétuste et nécessite d’être changé. Ils découvrent également des ravines dans plusieurs champs qui composent la ferme, signe que les sols sont sensibles aux problèmes d’érosion et donc, aux coulées de boues et aux pertes de rendement. A cette époque, ils commencent à entendre parler du non-labour et de l’agriculture de conservation des sols. Sur base de tous leurs constats, c’est dans cette voie qu’ils décident de s’engager.

Leurs pratiques changent et évoluent progressivement : ils sèment un couvert dès que le sol est nu, apportent régulièrement de la matière organique (lisier, boues d’épuration…) ou encore, travaillent le sol de moins en moins profondément. Dès 2008, ils arrêtent les travaux à plus de 15cm de profondeur et achètent un nouveau semoir (Vaderstad Rapid). Ils se rendent compte que les rendements restent stables et qu’en plus, le non-labour leur permet de gagner un temps précieux.

Pendant ce temps-là, Mathieu fait son chemin, se formant à la Haute Ecole en agronomie et travaillant en alternance sur la ferme de ses parents pour se faire la main. Comme eux, Mathieu est sensible à l’agriculture de conservation des sols. Il en applique les principes et observe avec beaucoup d’intérêts la vie du sol et le résultat des essais mis en place au sein de la ferme. En même temps, Mathieu, toujours passionné par l’élevage ovin convainc ses parents d’investir dans un troupeau de plus en plus grand pour atteindre aujourd’hui plus de 200 brebis Île-de-France.

Aujourd’hui, Mathieu a repris un tiers de l’exploitation de ses parents et fait en sorte d’optimiser l’organisation de la ferme. Les deux activités sont organisées en alternance pour faire en sorte que les périodes plus chargées en élevage et en culture ne se chevauchent pas. Ainsi, avec l’élevage et la pratique du pâturage des couverts, Mathieu continue d’entretenir et prendre soin du sol agricole de la ferme familiale.

L'élevage ovin

Mathieu s’est formé progressivement à l’élevage ovin en allant chercher des exemples de pratiques à mettre en place sur la ferme de ses parents. Il a particulièrement appris lors d’un stage dans une ferme proche de Paris, où de nombreux essais étaient réalisés sur l’élevage ovin. De ce voyage, il a retenu plusieurs pratiques, comme la gestion des lots d’agnelage ou encore la pose de clôtures à l’aide d’un quad.

Avant, je faisais les clôtures à la main, mais il fallait 4 personnes et une journée complète pour faire 5 à 8 hectares. Maintenant, avec le quad, c’est 300 mètres en 30 minutes.

Selon le Collège des Producteurs, cette technique représente un investissement de 2000€ pour le quad et d’1€/m de kit (piquets et 3 fils électriques de type « Spider »), pour un débit d’installation de 2km/h.

Une race choisie avec soin

Mathieu a choisi d’élever des brebis Île-de-France en remplacement de la Texel belge. Ce choix répond à des impératifs d’organisation sur la ferme, mais aussi à la volonté de travailler avec des bouchers de la région. En effet, cette race a l’avantage de pouvoir être en chaleur plusieurs fois par an, ce qui permet de dessaisonner la production.

Conséquences : il peut programmer ses agnelages en dehors des périodes de pointe sur la ferme et écouler toute l’année son stock de viande ovine chez ses partenaires bouchers. À l’inverse, d’autres éleveurs, travaillant avec des races plus saisonnières, sont contraints de vendre uniquement sur une période de trois mois.

Mathieu explique que ces partenariats n’ont pas toujours été faciles à mettre en place. La race étant moins viandeuse que celles généralement consommées en Belgique, certains bouchers ont eu du mal à s’adapter, étant plus habitués à des produits standardisés. De plus, travailler avec des boucheries implique de livrer régulièrement des quantités précises. C’est pourquoi Mathieu a également développé des collaborations avec de plus petits éleveurs proches de chez lui.

Gérer plusieurs agnelages par an

Le troupeau est composé de lots de 80 à 90 brebis en moyenne. Tous les trois mois, un lot est amené à l’étable pour la mise bas. L’objectif est de programmer ces agnelages pendant les périodes creuses des grandes cultures.

Durant cette phase en intérieur, Mathieu effectue la transition alimentaire nécessaire et réalise divers soins, comme la tonte. Celle-ci facilite l’accès au pis pour les agneaux et réduit ainsi le taux de mortalité lié à la naissance.

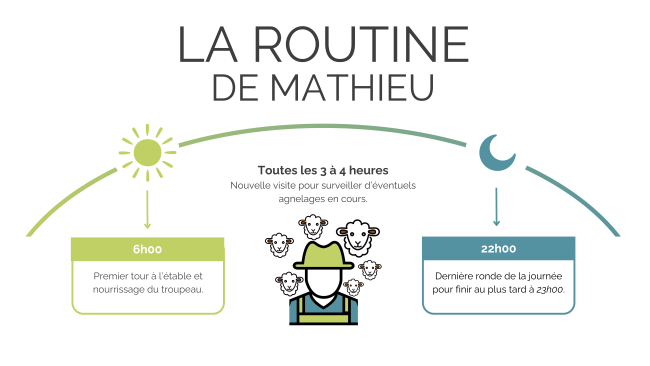

Pendant les agnelages, sa routine est bien rodée :

Pâturer les couverts

Le pâturage des couverts végétaux par les ovins est une pratique innovante qui s’est fortement développée en Wallonie ces dernières années. « Son originalité est notamment de s’appuyer sur un partenariat gagnant/gagnant entre un cultivateur et un éleveur et s’inscrit dans une nouvelle dynamique du secteur ovin. Le Collège des Producteurs, filière ovine, à l’origine de ce développement et le Réseau wallon de Développement Rural se sont associés pour produire un carnet, afin de faire le point sur cette pratique qui touche à des questions d’agronomie et d’élevage, mais aussi aux dimensions économiques, environnementales et sociales qui y sont associées. »

Mathieu nous raconte comment il met cette pratique en œuvre sur la ferme familiale.

Résumé de l’itinéraire technique de Mathieu :

- Semis direct du couvert en été : les brebis préfèrent les sols bien portants ;

- A maturité du couvert (floraison) : pâture d’environ 80 brebis pendant 6 semaines sur 12 ha ;

- En hiver, transfert des brebis sur des couverts non-gélifs (chou fourrager, seigle) ;

- Finalisation de la destruction avec un broyeur ou un outil à disque, quelques jours avant les semis.

Une organisation fine entre élevage et cultures

La surface pâturée varie entre les années et dépend de la météo, du stock de fourrage disponible, de l’état des prairies et du développement des couverts : entre 1 ha/brebis les mauvaises années et 0,5 ha/brebis les années où les couverts sont mieux développés. Pour optimiser les déplacements des brebis, Mathieu fait pâturer aussi chez un agriculteur voisin (cf. Portrait de Luc Hayois). Les brebis restent en prairie l’été jusqu’à ce que les couverts soient suffisamment développés. La période de pâturage s’étale donc de septembre à mai.

Pour la transition alimentaire, Mathieu met les brebis sur une prairie bien développée juste avant le transfert sur les couverts, pour qu’elles ne se ruent pas sur la nourriture. Ensuite, le plus difficile est d’anticiper le temps qu’elles vont passer dans chaque parcelle. Par exemple, il faut à la fois optimiser le pâturage et retirer les brebis à temps avant les semis. Mathieu et Hervé ont donc besoin d’autres outils complémentaires, comme le broyeur ou le déchaumeur à disque, pour bien détruire le couvert avant betterave, par exemple. Avant d’implanter la culture de pomme de terre, ils peuvent laisser les brebis plus longtemps et compléter avec un broyeur.

Les couverts végétaux pâturés, gélifs et non-gélifs

Le type de mélange du couvert peut être adapté, même si les brebis mangent de tout. Il faut tout de même éviter la moutarde en pur et la vesce velue. Elles raffolent du tournesol, de l’avoine et de la phacélie, tandis qu’elles évitent la féverole. C’est important de varier les espèces et familles botaniques du mélange.

Le couvert présenté par Mathieu dans son témoignage est constitué de :

- Avoine 8 kg/ha

- Trèfle d’Alexandrie 4 kg/ha

- Féverole 30 kg/ha

- Radis chinois 1,5 kg/ha

- Moutarde blanche 1 kg/ha

- Phacélie 1 kg/ha

- Tournesol 4 kg/ha

Le tableau ci-dessous témoigne de l’excellente valeur alimentaire de plusieurs types de couverts, à l’automne et au début de l’hiver suivant leur implantation.

Les refus des espèces moins appétentes ne sont pas gênants car les résidus retourneront au sol. Pour les couverts longs et gélifs, si le pâturage n’est pas trop intense, certaines espèces peuvent reprendre et piéger l’azote facilement lessivable des urines et fèces. L’outil mécanique au printemps sera alors utile.

Mathieu essaie d’avoir aussi quelques hectares d’engrais verts non-gélifs (chou fourrager ou seigle), pour que le pâturage puisse continuer après les gelées. Ainsi, après les gelées précoces de fin 2023, Mathieu a pu faire nourrir 150 brebis sur 15ha de seigle, en pâturage tournant dynamique, de fin décembre à mai. La destruction de ces couverts non-gélifs peut toutefois s’avérer compliquée avant les semis de printemps.

Le regard de Mathieu

Les avantages que Mathieu retient de la pratique :

- Destruction du couvert et des repousses tout en fertilisant ;

- Le rapport C/N du couvert à maturité peut être élevé : les moutons réduisent ce rapport en transformant la matière organique, ce qui modifie les dynamiques de minéralisation dans le sol ;

- La diminution des résidus facilite les opérations culturales (déchaumage, scalpage, semis direct…) ;

- Activation de l’activité biologique des sols grâce aux excréments ;

- Diminution de la pression de campagnols ;

- Pas d’impact négatif sur les rendements de la culture suivante ;

- A l’automne, les engrais verts présentent une meilleure valeur nutritive que la prairie : cela se répercute sur la prolificité des brebis (nombre d’agneaux par an) ;

- Les brebis sont en super état sanitaire ;

- Gain de temps significatif, par rapport au soin en bâtiment.

Les inconvénients que Mathieu observe :

- Tassement superficiel (5cm de profondeur), surtout aux sites de nuitée et chemins : mais il est facilement corrigeable par un léger travail mécanique au semis et/ou par l’activité biologique du sol ;

- Nécessaire anticipation des périodes de pâturage en fonction des cultures suivantes ;

- Complication de la gestion de couverts non gélifs avant les cultures de printemps ;

- Prédation des agneaux : Mathieu a intégré un chien Patou pour la protection du troupeau ;

- Il faut faire attention à la disponibilité en nourriture, sous peine de voir les brebis passer les clôtures ;

- Parce que les surfaces de couverts pâturées ne sont pas comptabilisées dans les surfaces fourragères, l’élevage ovins est officiellement lié à une plus petite surface et est donc considéré comme très intensif.

Les projets de Mathieu :

- Continuer à mener des essais sur les couverts pour préserver les sols ;

- Investir dans une nouvelle bergerie pour faciliter son travail quotidien.

Vous pouvez suivre l’actualité de Mathieu et son élevage directement en cliquant ici.