Guillaume Fastré

Fiche d'identité

Assesse

Belgique

2

120 ha dont 40 ha de prairies permanentes et 80 ha de cultures

Troupeau d'Aubrac et élevage de poulet de chair bio

Prairie temporaire, féverole, triticale, épeautre, maïs (épis broyé), pois de conserverie, céréales panifiables, chicorée et lentille-avoine.

Table des matières

Content toc

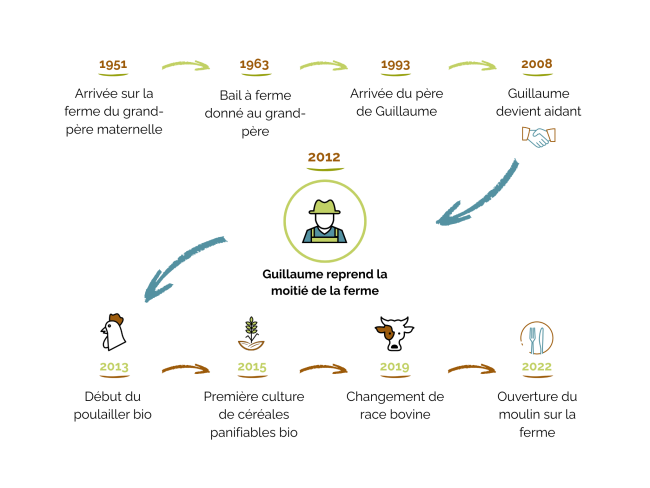

À Assesse, dans le Condroz namurois, Guillaume cultive bien plus que des terres : il construit, pas à pas, une ferme cohérente et diversifiée, fondée sur une vision long terme. Issu d’une famille d’agriculteurs installée à Bas-Oha, il ne suit pas simplement une tradition familiale : après des études d’ingénieur industriel en agronomie, il choisit délibérément de devenir agriculteur, reprenant la moitié de l’exploitation en 2012.

Maman essayait de nous montrer ce qui existait d'autre que l'agriculture, de nous ouvrir un petit peu, comme ça j'avais vraiment le choix de soit avoir un boulot dans l'agronomie, soit de revenir sur l'exploitation.

À ses débuts, l’exploitation fonctionne en conventionnel, avec un atelier bovin viande et des cultures fourragères et céréalières. Mais l’équilibre économique est fragile, en particulier du côté des bovins. Guillaume cherche alors un levier de rentabilité, qu’il trouve dans une première diversification en 2013 : le poulailler bio.

Conformément à la réglementation, les effluents issus d’un élevage biologique doivent être épandus sur des parcelles également certifiées bio. Pour pouvoir valoriser cet engrais précieux directement sur sa ferme, Guillaume a donc converti ses six premiers hectares en agriculture biologique.

J'ai continué à convertir la superficie de la ferme jusqu'au moment où il y avait la moitié des cultures bio et la moitié en conventionnel. Je trouvais que ça devenait compliqué à gérer. Alors, j'ai un petit peu regardé ce qui était possible de faire.

Peu à peu, cette transition ouvre de nouvelles pistes. Lorsqu’il envisage sérieusement l’orientation globale de la ferme, un dilemme se pose : revenir à 100 % en conventionnel, ou convertir entièrement en bio? C’est finalement la réalité du moment qui oriente son choix : la chicorée bio fonctionne bien, là où des cultures comme la betterave sucrière sont décevantes. Il choisit donc de basculer l’ensemble de son système en agriculture biologique, avec une attention particulière à la cohérence agronomique et économique.

Cette évolution impose aussi des adaptations : la race ne convient pas aux exigences de l’élevage bio en raison du taux élevé de césariennes. Guillaume opte alors pour des bovins de race Aubrac, plus rustiques et autonomes.

Aujourd’hui, la ferme s’étend sur 120 hectares, organisés en polyculture-élevage :

- 1/3 en prairies permanentes,

- 1/3 en cultures fourragères (féverole, triticale, épeautre, maïs),

- 1/3 en cultures destinées à l’alimentation humaine (chicorée, pois, froment, épeautre, petit épeautre).

La ferme de Corioule produit non seulement de la viande bovine et des poulets bio, mais aussi des céréales, transformées en farine grâce à un moulin à meule de pierre. Cette farine est valorisée grâce à la filière « Au cœur du pain ». Cette démarche s’inscrit dans une volonté de donner du sens à chaque production tout en renforçant la diversité du système.

Les évolutions de la ferme de Guillaume ont notamment été rendues possibles grâce à un accès au foncier à la fois abordable et sécurisé. En effet, il bénéficie d’un bail à ferme de longue durée, ce qui lui a permis de s’installer sans devoir contracter d’emprunt pour l’achat de terres. Cette absence de charge financière liée au foncier a libéré une capacité d’investissement qu’il a pu mobiliser pour diversifier ses productions et renforcer la viabilité économique de la ferme.

Culture de céréales panifiables bio et valorisation

Situé dans le Condroz, Guillaume a choisi de consacrer 20 ha des 120 que compte sa ferme aux céréales panifiables bio qu’il transforme grâce à son moulin à meule de pierre.

La céréale c'est la culture la plus présente en région wallonne [après la prairie permanente]. Elle a un rôle très important dans la rotation et elle est souvent sous-valorisée. Avec la conversion bio, et la volonté de donner un sens au travail, est venue l'idée de valoriser la céréale qui est directement à destination de l'alimentation humaine.

Place dans la rotation

Les céréales panifiables sont généralement semées après une légumineuse (comme le pois ou la féverole) ou une prairie temporaire. Ces précédents permettent de bénéficier d’un reliquat d’azote, permettant un taux de protéines élevé tout en limitant le recours aux intrants. Les céréales cultivées en deuxième paille sont destinées soit à l’alimentation du troupeau, soit à la meunerie, en fonction des résultats d’analyse qui déterminent leur aptitude à la panification.

Dans le cas du pois, souvent récolté avant le 1er août, un couvert à base de moutarde est semé en attendant le semis de la céréale.

Ça permet de bien structurer le sol avant le semis et d’avoir des sols qui sont très agréables à travailler.

Itinéraire technique

Travail du sol et semis

Avant de semer ses céréales panifiables, Guillaume réalise systématiquement un labour agronomique pour démarrer sur une « terre propre ». Le semis est réalisé à l’automne, dès que les températures passent sous les 10°C, vers le 1er novembre. Ce choix du labour et du semis tardif permet de limiter la pression des adventices. Les céréales sont semées avec un inter-rang de 20 cm, facilitant les interventions de désherbage mécanique.

Fertilisation

La fertilisation de la culture repose sur 3 leviers : les arrières-engrais, les effets du précédent (légumineuse ou prairie temporaire) et une fertilisation organique ciblée. Guillaume a observé que les épandages d’effluents d’élevage en année humide dégradaient la structure de ses sols. Il privilégie désormais des engrais organiques du commerce (bouchons de vinasse, sang et plumes) plus faciles à épandre avec du matériel léger. La fertilisation est fractionnée en deux apports.

Généralement, je mets une soixantaine d'unités d'azote à la première application et 40 unités à la deuxième pour essayer de garantir la qualité protéique de la céréale.

Désherbage et écimage

Les adventices levées sont gérées par un premier binage, dès que le sol est ressuyé au printemps. Guillaume utilise une bineuse équipée d’une caméra, qui positionne les dents précisément entre les rangs. Si les conditions le permettent, un second passage avec une herse étrille est réalisé. Enfin, pour éviter que les adventices restantes ne montent en graine et ne se reproduisent, un écimage manuel est effectué en juin.

Moisson et stockage

La récolte est assurée avec du matériel partagé en , ce qui permet d’intervenir au meilleur moment sans dépendre d’un prestataire. Depuis 2025, le stockage est assuré dans un nouveau bâtiment, équipé de cellules ventilées, pour préserver la qualité des lots. Les céréales sont nettoyées, triées et brossées avant de passer aux étapes de la transformation et de la commercialisation.

Transformation et commercialisation

Les céréales sont transformées directement à la ferme grâce à un moulin à meule de pierre de la marque Alma Pro (modèle PRO100). La farine est conditionnée dans des sacs de 25 kg destinés aux artisans boulangers de la région.

L’installation du moulin est née d’une dynamique territoriale initiée par les GAL locaux et qui a mené la création d’une filière nommée « Au cœur du pain ». Guillaume y collabore avec des boulangers artisans qui transforment sa farine en pains vendus en circuit-court.

Ce partenariat permet une meilleure reconnaissance du travail réalisé sur la ferme et une meilleure valorisation des céréales. En effet, les artisans boulangers travaillant au levain sont généralement moins stricts sur les critères technologiques que les acheteurs industriels.

Collaboration avec la recherche agronomique en bio

Guillaume collabore avec le CRA-W, qui a installé, notamment sur ses parcelles, une plateforme d’essai dédiée aux céréales biologiques. Ce dispositif vise à évaluer 81 variétés de froment, triticale, épeautre, blé dur et avoine, dans les conditions de l’agriculture biologique.

Les variétés sont analysées selon des critères technologiques classiques des céréales panifiables (teneur en protéines, indice de Zélény, temps de chute de Hagberg) mais aussi selon des critères agronomiques adaptés au contexte bio :

- Tolérance aux maladies,

- Efficacité dans l’utilisation de l’azote,

- Capacité de couverture du sol pour concurrencer les adventices.

Les résultats de ces essais, qui mettent en évidence les meilleures variétés en bio, sont publiés dans le Livre Blanc Céréales.

Pour garantir la qualité technologique des lots panifiables, Guillaume fait appel aux services du CRA-W et au laboratoire de Bruno Godin. Les analyses post-récolte permettent d’orienter les lots vers la meunerie et de valider ou d’ajuster les pratiques culturales de l’année suivante.

De la Blanc Bleu à l’Aubrac

Depuis plusieurs générations, l’élevage bovin est au cœur de la Ferme de Corioule. Lorsque Guillaume s’installe sur la ferme en 2012, le troupeau est composé de vaches Blanc Bleu Belge, légèrement croisées avec des races françaises comme la Charolaise, afin de gagner en rusticité. Les veaux sont alors élevés au pis. En 2019, la décision de passer la ferme complètement en agriculture biologique oblige Guillaume à changer de race.

En bio, la grosse contrainte est qu’on a droit à maximum 20 % de césarienne.

Pour remplacer son troupeau

, Guillaume cherche alors une race rustique : des vaches capables de vêler sans assistance, avec une bonne production laitière pour assurer la croissance des veaux, et une bonne résistance aux épisodes de sécheresse, lorsque les fourrages se font rares.

Après plusieurs échanges avec des éleveurs voisins et français, son choix se porte sur la race Aubrac, originaire du Massif central.

L’alimentation

Ici, tous les animaux naissent et sont engraissés sur la ferme. Quand un animal quitte la ferme, c’est pour aller directement dans l’assiette du consommateur.

À la Ferme de Corioule, l’alimentation repose principalement sur l’herbe : pâturage en été, préfané et foin en hiver. Cette base fourragère est complétée selon les besoins des animaux par des concentrés auto-produits : son issu de la meunerie, triticale, féverole et maïs épis broyés. Pour les taurillons en croissance et en finition, un correcteur protéique du commerce est ajouté afin d’équilibrer et de concentrer la ration.

Gestion du troupeau

Le passage à la race Aubrac a modifié les pratiques de gestion du troupeau, notamment en ce qui concerne l’âge de réforme des vaches et la période de vêlage.

Avant la conversion en bio, les vaches étaient réformées à l’âge de 6 ans. Guillaume a rapidement constaté que ce n’était pas adapté aux Aubrac : à cet âge, les vaches Aubrac sont encore légères et mal valorisées économiquement. De plus, ce sont souvent les vaches les plus expérimentées, bien adaptées à la ferme. Les garder plus longtemps (jusqu’à 10 à 12 ans) permet de maximiser leur valeur en tant que mères et de réduire le besoin en génisses de renouvellement, qui demandent plus de surveillance lors de leur première mise bas.

Autre changement : la période de vêlage. Avec les , les vêlages étaient planifiés en fin d’hiver ou au printemps. Les vaches Aubrac, soignées à l’étable durant cette période, avaient tendance à être trop grasses, ce qui compliquait les vêlages naturels. Guillaume a donc décalé les mises bas en fin d’été, une période où les vaches sont généralement plus maigres en cas d’été sec, et où les vêlages peuvent se faire en prairie, dans des conditions plus naturelles.

C'est vraiment dans ce milieu naturel que j'ai le plus facile au niveau des naissances. Ça ne demande une surveillance que deux fois par jour.

Les veaux sont élevés au pis et sevrés entre 6 et 8 mois. Les mâles restent en prairie jusqu’à l’âge de 14 mois, avec un complément à base de triticale et de féverole. Ils sont ensuite rentrés à l’étable jusqu’à l’abattage, prévu à 22 mois. Durant cette phase, leur ration est composée principalement d’herbe, enrichie de son, triticale, féverole ou maïs en épis broyés et d’un correcteur protéique. En voici un exemple :

| Ration des taurillons | Kg bruts | Kg |

|---|---|---|

| Préfané de qualité (876 - 61 g ) | 7,50 | 3,75 |

| Foin | 2,50 | 2,15 |

| Maïs épis broyé | 2,80 | 0,87 |

| Correcteur protéique 35% | 0,60 | 0,53 |

| TOTAL | 13,40 | 7,30 |

Les génisses sont élevées ensemble jusqu’à 24 mois, âge auquel Guillaume les répartit en deux lots distincts :

- Les génisses de renouvellement, destinées à vêler à 36 mois. Leur croissance étant plus lente, elles reçoivent uniquement un complément léger à base de son.

- Les génisses pour l’engraissement, représentant environ deux tiers du lot. Elles sont conduites vers un abattage à 30 mois. Certaines peuvent également être commercialisées dès 8 mois, en réponse à une demande spécifique pour des veaux sevrés.

Le futur de la ferme de Corioule

L’avenir, c’est vraiment de professionnaliser tout ce qu’on a fait pour que tout soit stable et durable.

Après plus de dix ans de diversification et de conversion au bio, Guillaume envisage l’avenir sous le signe de la stabilité. Il souhaite consolider les ateliers existants, professionnaliser les infrastructures (comme le nouveau bâtiment de stockage), et pérenniser les partenariats locaux. Pour lui, la viabilité de la ferme repose sur la diversité des productions, l’autonomie, et une juste valorisation du travail agricole.

Guillaume est en réflexion sur la question de la main-d’œuvre. Selon lui, la ferme gagnerait à accueillir davantage de présence humaine, sous forme de partenaire ou d’associé. Bien équipée en matériel, elle manque parfois de renfort pour être réactive en cas d’urgence et pour permettre des absences sereines. Cette ouverture vise à renforcer la résilience de la ferme, en s’appuyant sur des personnes de confiance pour consolider la dynamique existante.