Régulation naturelle du puceron vecteur de jaunisse virale en betterave

Table des matières

Content Toc

Résultat d'un essai

Introduction

Les plantes compagnes sont des plantes cultivées en association avec une culture de rente et généralement non récoltées. Les intérêts de les associer à la culture principale sont multiples:

- La lutte contre les adventices;

- Le stockage de l’azote atmosphérique (effet engrais vert des légumineuses);

- La lutte contre l’érosion;

- La gestion des ravageurs (perturbation des ravageurs et attraction des auxiliaires).

Elles fournissent également des avantages connexes moins quantifiables, tels que l’amélioration de la structure du sol, un relais pour les mycorhizes, la production de pollen et de nectar, etc.

Ces services induisent en général une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, une réduction de la fertilisation minérale et potentiellement un gain de rendement, pouvant s’accompagner d’une amélioration de la marge économique.

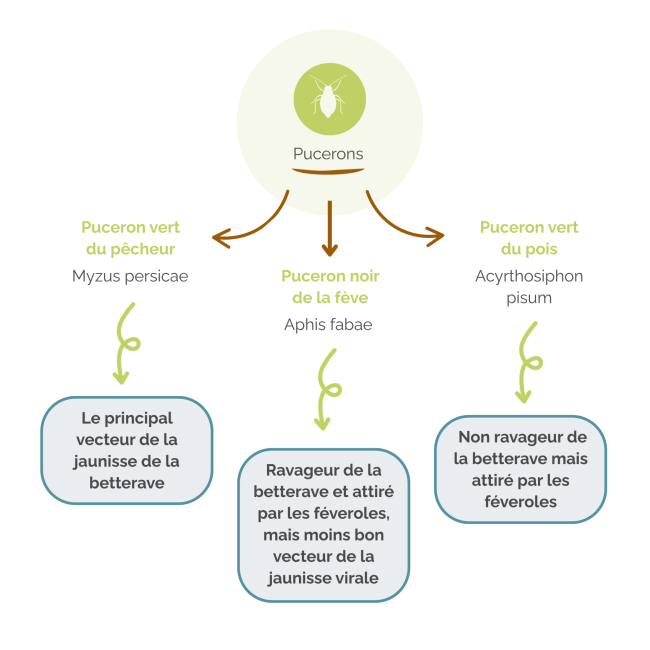

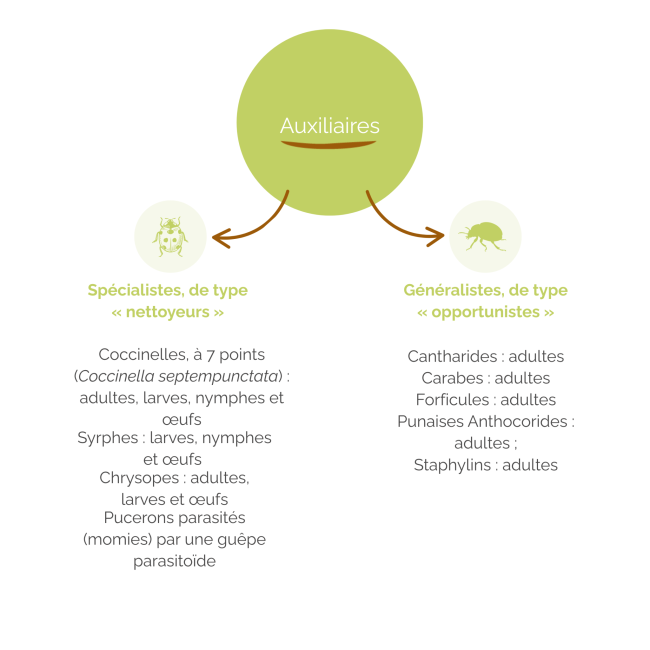

Plus particulièrement pour cette fiche, lorsque la culture principale est mélangée à d’autres espèces, elle se rend moins attractive vis-à-vis des insectes ravageurs. Les odeurs de la culture-cible sont mêlées à celles des plantes compagnes et celles-ci peuvent constituer des freins physiques à la dissémination des ravageurs et des maladies. Enfin, un choix approprié de plantes compagnes permet d’attirer les auxiliaires des cultures, tels que les ennemis naturels des ravageurs (Figure 1), et de favoriser leur installation précoce et durable au cours de la saison.

Contexte et objectifs

Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes, la betterave sucrière est confrontée à une recrudescence de la maladie de la jaunisse de la betterave, causée par des virus transmis par les pucerons. Le seuil d’intervention étant rapidement atteint (2 pucerons verts du pêcher, Myzus persicae, pour 10 plantes), des méthodes agroécologiques doivent être étudiées pour épargner aux planteurs un ou plusieurs traitements insecticides au cours du printemps, tout en limitant les pertes de rendement.

Sur base des expériences menées par Greenotec depuis 2018, la féverole s’est distinguée comme plante compagne intéressante (Figure 2) en termes d’attraction très précoce des auxiliaires (quasiment dès la levée) et d’hébergement de colonies de pucerons noirs (faiblement vecteur de la jaunisse) comme proies alternatives pour le maintien des populations d’auxiliaires tout au long de la saison. Mais cette technique à elle seule ne s’avère pas suffisante pour maintenir les populations de ravageurs sous un seuil acceptable.

Dans ce cadre, nous avons suivi plusieurs parcelles chez des agriculteurs du GAA C3PAux et du réseau Terraé, avec différents objectifs:

- Confirmer le potentiel d’attraction et de maintien des auxiliaires dans la parcelle par les féveroles associées;

- Évaluer l’effet synergique de l’association betterave-féverole et d’aménagements en bordure de parcelles (bandes fleuries, couvert d’interculture refuge, talus enherbé, haies, etc.) sur l’abondance des auxiliaires et des ravageurs;

- Analyser les bilans économiques entre des gestions contrastées de la parcelle : gestion conventionnelle (betterave pure sans aménagement et avec insecticides) versus gestion agroécologique (betterave associée avec aménagement et sans insecticide).

La technique

Juste avant la dernière préparation du sol pour le semis de la betterave, semer à la volée 4 à 8 graines au m² d’une variété précoce de féverole. Ces densités sont à adapter en fonction du risque de concurrence : en année humide et au semis tardif, le risque serait plus élevé qu’en année plus sèche et au semis précoce de la culture.

Mais attention : la féverole ne supporte pas les programmes de désherbage trop agressifs! La féverole se dessècherait directement et tout son potentiel d’attraction des insectes serait réduit à néant. Si l’état de salissement de la parcelle nécessite du clopyralid, par exemple, il convient de l’appliquer le plus tard possible (à partir du 3e FAR), se contenter d’un traitement de pré-levée, d’un rattrapage peu avant la fermeture des lignes ou encore de se tourner vers du binage (les féveroles sur le rang seraient préservées)… Si ces options ne sont pas envisageables, l’association avec la féverole n’est tout simplement pas adaptée à cette parcelle.

Si la féverole survit aux désherbages et se ressème lors de l’arrachage, elle est aisément contrôlable dans la céréale ou elle peut être menée en association, donnant accès à l’Écorégime Cultures favorables à l’environnement (440€/ha en 2025).

Dispositif expérimental

En 2023 et 2024, respectivement 5 et 7 agriculteurs ont fait partie de l’étude. Ils ont chacun mis en place une partie de parcelle en association betterave-féverole avec un aménagement de bordure: bande fleurie pluriannuelle, bande de couvert hivernant ou bande fleurie annuelle de printemps. Une autre partie de la parcelle constituait le témoin, en betterave pure.

- Association betterave-féverole : Semis à la volée ou au semoir de 8 pieds de féveroles au m², juste avant le semis de la betterave.

- Aménagements de bordure:

- Couvert hivernant (semé fin août-début septembre) : phacélie 2 kg/ha, avoine d’hiver 10 kg/ha, colza 1,5 kg/ha, radis fourrager 1,5 kg/ha, trèfle incarnat 5 kg/ha, vesce velue 8 kg/ha.

- Bande fleurie annuelle de printemps (semée fin avril-début mai 2024) : moutarde blanche 1,6 kg/ha, radis fourrager 2 kg/ha, sarrasin 10 kg/ha, vesce commune de printemps 8 kg/ha, tournesol 4kg/ha.

Les insectes ont été observés sur 4 zones d’échantillonnage de 10 plantes (betteraves et féveroles) à proximité immédiate de la bordure (modalité « Associée - bord »), puis à plus de 50 mètres de celle-ci (modalité « Associée ») et enfin dans la parcelle témoin non associée (modalité « Pure »), à plus de 50 mètres d’une bordure.

Les insectes suivants ont été dénombrés du stade 2 feuilles jusqu’à la fermeture des lignes (période critique pour la transmission du virus), sur 10 plants de betteraves (et de féveroles) dans chacune des 4 zones d’échantillonnage tous les 7 jours:

Les enseignements des essais

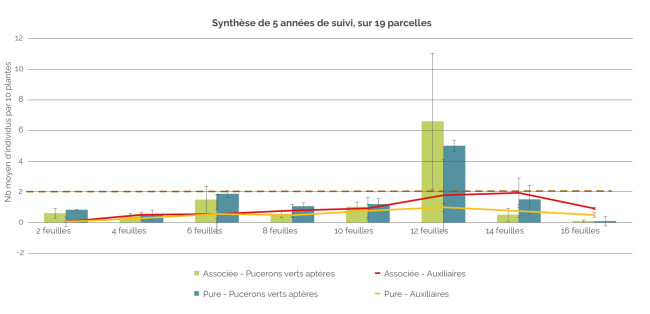

Depuis 2020, les agriculteurs du réseau de Greenotec testent la pratique de la betterave associée à la féverole. En moyenne sur la vingtaine de parcelles concernées depuis 5 ans, la pratique tend à diminuer le risque d’atteindre le seuil d’intervention (fixé à 2 pucerons verts aptères par 10 betteraves). Le nombre d’auxiliaires, quant à lui, est augmenté d’environ 50% par rapport à la betterave pure (Figure 3).

Commentaire :

Les nombres d’individus de pucerons verts aptères et d’auxiliaires sont moyennés par 10 plantes et selon le stade approximatif de la culture. La ligne pointillée représente le seuil d’intervention défini en Wallonie. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard de la moyenne.

Si l’association betterave-féverole est bien un levier de lutte intégrée contre le puceron vert par la promotion des auxiliaires, elle semble insuffisante pour assurer à elle seule une réduction significative des populations. Nous avons donc couplé cette association à des aménagements de bordure de parcelle pour augmenter le service de régulation naturelle du ravageur. En cumulant toutes les observations de 12 parcelles d’essai tout au long des saisons 2023 et 2024, nous obtenons la synthèse suivante.

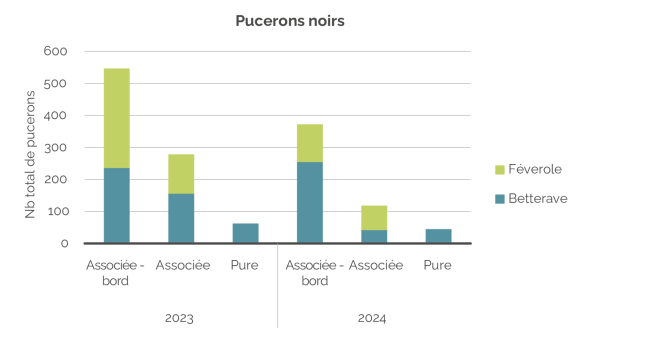

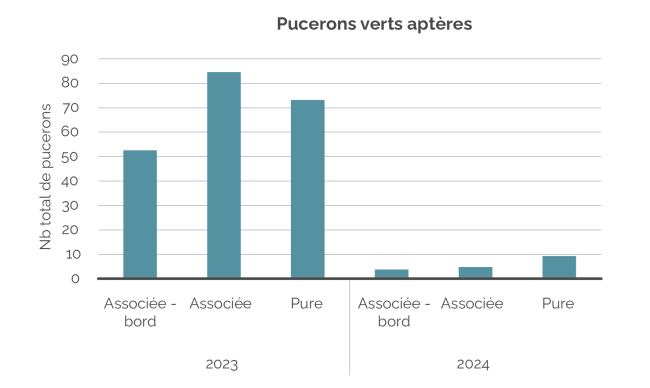

En 2023 et 2024, les pucerons noirs de la fève sont toujours plus abondants lorsque la betterave est associée à la féverole (Figure 4). La féverole abrite donc bien une réserve de ces pucerons qui sont peu problématiques pour la betterave, voire utiles pour alimenter les prédateurs tout au long de la saison. Cet effet est particulièrement visible, surtout en 2024, à proximité des bordures, dans lesquelles les légumineuses sauvages servent probablement de réservoir à pucerons.

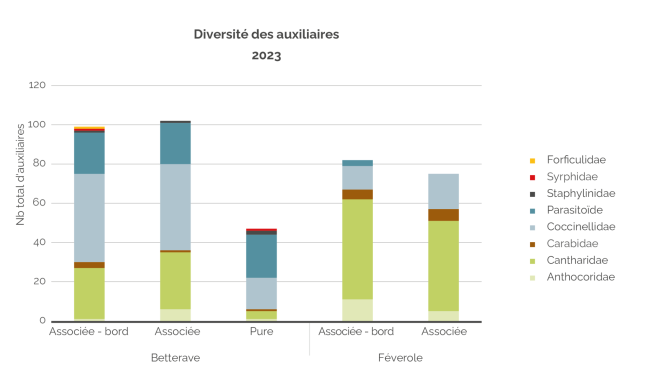

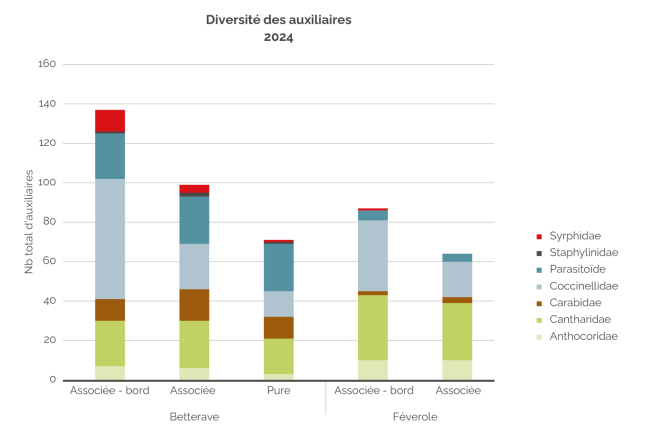

La féverole, par son attractivité propre (sécrétion de nectar extrafloral) et la présence de pucerons noirs, attire et héberge une plus grande abondance d’auxiliaires, par rapport aux parcelles témoins (Figure 5 et Figure 6). En 2024, cette tendance est d’autant plus observée en bordure qu’au milieu de la parcelle. Cela suggère que la présence d’auxiliaires est bien favorisée par l’association culturale, mais aussi par la proximité d’aménagements agroécologiques (bandes fleuries, haies etc.).

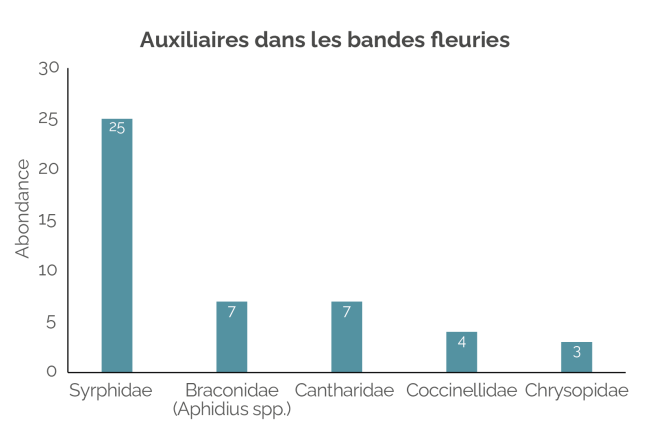

La diversité des auxiliaires est variable d’une année à l’autre. En 2023, il était très clair que les féveroles favorisaient les coccinelles, les cantharides et les punaises prédatrices anthocorides (Figure 5). En 2024, c’est surtout marqué pour les coccinelles en bordure de parcelle (Figure 6). Cela peut s’expliquer par la moindre abondance de pucerons sur la culture en 2024, les prédateurs spécialistes comme les coccinelles se nourrissant alors d’autres pucerons dans les bordures de champ. Le parasitisme par les micro-guêpes ne semble pas être favorisé par l’association culturale ni par la proximité des bordures. Les syrphes quant à eux, sont principalement rencontrés à proximité des bandes fleuries.

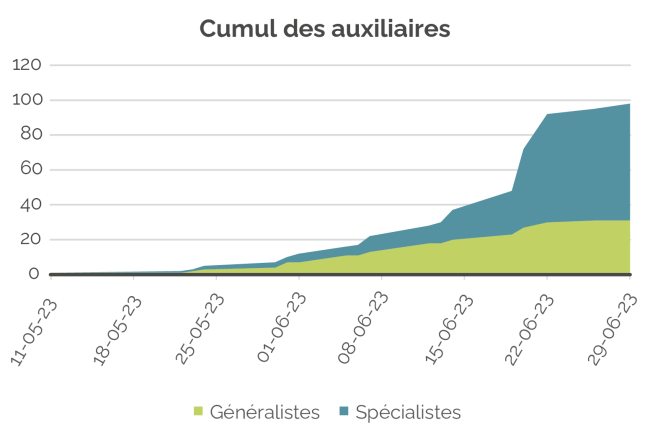

Les auxiliaires peuvent être répartis en deux grands groupes de prédateurs, les spécialistes se nourrissant presque exclusivement de pucerons (syrphes, coccinelles, chrysopes et micro-guêpes parasitoïdes) et les généralistes se nourrissant d’une plus grande diversité de proies et ne dépendant donc pas exclusivement de la présence de pucerons (carabes, anthocorides, cantharides, staphylins…). Les premiers augmentent en abondance tardivement dans la saison, lorsque les pucerons sont également abondants et souvent quand les dégâts sont déjà occasionnés. Les deuxièmes peuvent être présents dans les champs avant même la venue du premier puceron et peuvent donc enrayer précocement les pullulations (Figure 7). Les prédateurs généralistes ont donc toute leur importance et ne peuvent être négligés au moment des décisions de traitement contre le ravageur.

L’augmentation des pucerons noirs et/ou des auxiliaires sur les betteraves associées à proximité directe des bordures fleuries s’y traduit par une diminution des pucerons verts (Figure 8). La densité de ces aménagements autour et au sein des parcelles de betteraves permettrait donc bien d’augmenter l’efficacité de l’association culturale (présentée à la Figure 3) (Figure 9).

Considérations socio-économiques

En 2023 et 2024 les pucerons vecteurs de jaunisse ne sont arrivés que très tardivement, voire pas du tout dans les parcelles de betterave et n’ont transmis aucune virose en Wallonie.

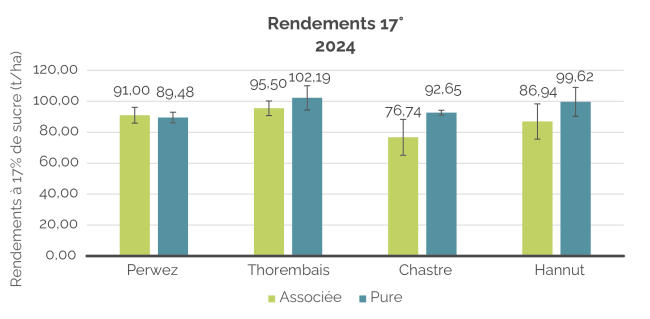

La technique permettant de promouvoir les auxiliaires a donc représenté un coût net pour les agriculteurs. Au printemps et à l’été 2024, les féveroles ont profité du climat plutôt frais et humide et des semis tardifs, contrairement aux betteraves. Dans 5 parcelles sur les 7 de l’étude, les féveroles ont surpassé en taille les betteraves (Figure 10). Nous avons donc évalué les pertes de rendements occasionnées par la concurrence de la plante compagne. Les betteraves associées à plus de 5 féveroles au m² ont subi une perte de 6,5 à 17% de rendements par rapport aux betteraves pures (Figure 11). Semer maximum 4 ou 5 féveroles/m² pour en obtenir 2 ou 3/m² après prédation (comme à Perwez) serait donc un bon compromis entre risque économique et services agronomique et environnemental.

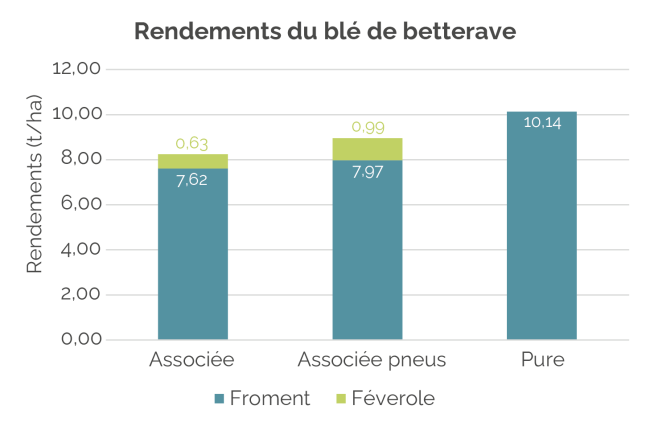

Les féveroles ont uniquement été préservées dans le blé suivant la betterave à Hannut. Nous avons donc évalué les rendements de la betterave et de la céréale associée et réalisé un budget partiel sur les 2 années de succession culturale, en tenant compte de la prime de 440€/ha de l’Ecorégime Culture favorable à l’environnement.

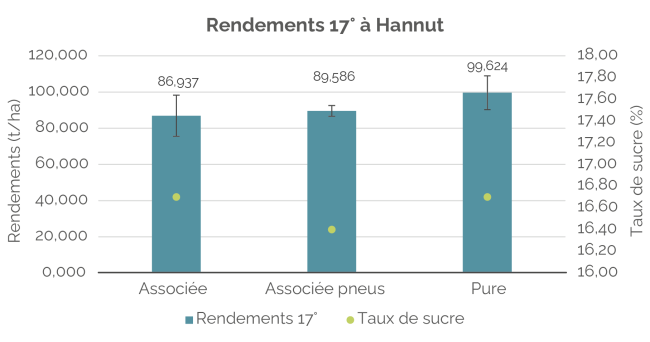

A Hannut, une machine à pneus a écimé les féveroles sur une bande pour limiter la concurrence et limiter la perte de rendement de la betterave. Cette action aurait dû être réalisée dès le dépassement des féveroles afin d’espérer rattraper les rendements de la culture pure (Figure 12).

Les rendements du blé suivant la betterave (Figure 13) ont été évalués lors de la moisson 2025 (Figure 14). Nous observons malheureusement une baisse de rendements du blé de l’ordre de 20% à cause de l’association, tandis que la production de féveroles n’est pas satisfaisante, avec un coût supplémentaire pour le triage. Il est toutefois intéressant de constater que l’écimage n’a pas handicapé la productivité de la féverole.

En année d’absence de jaunisse et en tenant compte des différents surcoûts, économies, primes et différences de productivité, nous pouvons estimer la perte bisannuelle à environ 250€/ha pour la modalité avec écimage et à environ 500€/ha sans écimage, par rapport à la modalité témoin. En limitant les risques grâce à l’écimage et/ou à l’adaptation des densités de féveroles, nous pouvons raisonnablement tabler sur un manque à gagner de 250€/ha sur 2 ans. Pour accompagner les agriculteurs et agricultrices dans la réduction de l’usage des insecticides, une prime de 250€/ha sur la culture de betterave associée à la féverole serait donc justifiée. Cette somme pourrait aussi être couverte par une augmentation de 2,5-3€ par tonne de betterave à 18% de sucre, ou de 30€ par tonne de blé.

Lorsque des agriculteurs du GAA C3PAux sont questionnés sur l’usage des insecticides en betterave, ils pointent souvent les risques qu’ils doivent mesurer et assumer, parfois seuls, parfois accompagnés. Le coût de l’insecticide est parfois considéré, en lien avec le risque estimé et la productivité de la culture. Enfin, c’est bien souvent la motivation de l’agriculteur à ne pas traiter qui est déterminante: s’il en fait un objectif, les observations de terrain deviennent incontournables et la remise en question des schémas de traitement systématique devient possible.

Témoignages d'agriculteurs

Agriculteur 1 : « Je ne sais pas me passer d’insecticide car je crains trop d’avoir la jaunisse et perdre de 10 à 20% de rendement. Mon insecticide me coûte entre 100 et 150 euros/ha (en fonction de l’année et du nombre de passage). 20% de 100 tonnes à 35 euros/T, cela représente 700 euros de risque de perte. Le jeu n’en vaut donc pas la chandelle. »

Agriculteur 2 : « Moi je suis un vacher : les cultures, ce n’est pas ma passion. Je fais confiance à mes techniciens. Mais en suivant le projet et venant au tour de plaine, j’ai commencé à observer et écouter les autres agriculteurs qui mettaient moins de phyto que moi. J’ai sauté le cap, j’ai placé des bandes de jachères mellifères d’automne pour favoriser les auxiliaires. J’ai refusé l’insecticide dans les betteraves et un fongicide dans les froments que mon technicien conseillait. On verra pour la suite, mais j’ai confiance. Je sais que je peux faire mieux. »

Agriculteur 3 : « Je fais des essais avec l’IRBAB sur mes terres, ainsi je suis sûr des observations réalisées sur mon champ de betterave. Si je fais un insecticide, c’est à la suite de leur alerte de seuil atteint. J’ai déjà tellement de choses auxquelles penser et anticiper que je ne veux pas assumer seul ce genre de décision. »

Agriculteur 4 : « Je suis récalcitrant aux factures de phyto, je souhaite vraiment les réduire. Se passer d’insecticide est un objectif. J’insiste auprès de mon entrepreneur pour ne pas le faire où le moins possible. Mais c’est mon entière responsabilité, et la pression de savoir si je fais bien me pèse pendant des semaines. Quelques fois, je suis satisfait de mon choix, d’autres je le regrette énormément (exemple en désherbage cette année : j’aurais dû faire autrement et à vouloir faire des économies, je vais avoir plus de perte). »

Agriculteur 5 : « Je réalise les comptages pour l’IRBAB, une fois le seuil atteint, j’observe la présence d’auxiliaires et surtout le stade de ma betterave. Si celle-ci est bien développée, je ne me presse pas. Je calcule combien de t/ha il me faudra pour récupérer le coût de mon insecticide. De plus, les betteraves ne seront pas payées cher cette année, j’ai donc décidé de réduire mes phytos. »

Conclusions et perspectives

Depuis 2024, Natagriwal mène des essais sur les bandes fleuries promouvant les ennemis naturels des ravageurs. Il apparait que des semis d’automne permettent une couverture hivernale continue ainsi qu’une floraison précoce, durable sur la saison et synchrone avec la période de sensibilité de la betterave aux pucerons vecteurs de jaunisse. Ces jachères d’automne accueillent principalement des syrphes, tandis que les autres familles d’auxiliaires (hors prédateurs généralistes) sont représentées par un faible nombre d’individus en avril-mai (Figure 15). Ces derniers ont probablement hiverné dans l’environnement proche et seraient donc les fondateurs des populations plus abondantes en juin-juillet. Cela témoigne du potentiel attractif de ces bandes fleuries pour les auxiliaires, et ce très tôt dans la saison.

Ces jachères d’automne doivent encore être optimisées en termes d’espèces végétales, densité de semis et gestion. De plus, leur effet sur le service de régulation naturelle des ravageurs serait maximisé si la distance entre les bandes reste inférieure à 50m (Figure 16). Leur impact direct sur les auxiliaires régulation du ravageur, en synergie ou non avec les féveroles associées, mériterait de plus amples études.

Cinq ans d’observations des pucerons de la betterave et de leurs ennemis naturels en Wallonie, conjugués à la faible incidence de jaunisse virale, nous amènent à plaider pour une révision en profondeur du seuil d’intervention. La présence d’auxiliaires actifs (sous formes d’adultes et de larves carnivores), généralistes ou spécialistes doit impérativement être prise en compte dans les décisions de traitement. Une réduction drastique de l’usage d’insecticides dans les champs wallons est possible, moyennant l’activation de leviers agroécologiques, et renforcerait les populations des insectes utiles qui rendront eux-mêmes les insecticides moins utiles. Nous entrerions donc dans un cercle vertueux bénéfique pour la santé des sols, des organismes non-cibles et bien sûr des humains.

En complètement à cette fiche, vous pourrez trouver de nombreuses informations dans ce rapport : "Des jachères mellifères semées en automne comme outil de lutte intégrée contre les pucerons de la betterave".