Pomme de terre en techniques culturales simplifiées

Table des matières

Content Toc

Introduction

La pomme de terre est une culture centrale dans l’assolement des fermes belges. Elle joue un rôle-clé dans les bilans économiques de nombreuses exploitations, avec des impacts directs et indirects sur le foncier et l’organisation du milieu agricole. La culture de la pomme de terre est également reconnue pour son impact négatif sur les sols et en particulier sur leur sensibilité à l’érosion.

Pourtant, ce n’est pas une fatalité : cette fiche technique présente les clefs de réussite des pommes de terre en techniques culturales simplifiées ( , ou non-labour). Une technique bénéfique pour tous : l’agriculteur, les riverains, la vie du sol et sa structure… à condition toutefois de respecter quelques incontournables.

Précédent et interculture

Comme pour toutes les cultures, la réflexion sur la place de la pomme de terre dans la rotation est importante.

Délai de retour

L’intervalle entre deux cultures de pommes de terre doit être suffisant afin de :

- Prévenir les maladies qui peuvent persister sur la parcelle plusieurs années après la culture (champignons, nématodes, etc.) ;

- Eviter un déséquilibre du bilan humique et donc une perte de fertilité (la pomme de terre est une culture qui restitue très peu de matières organiques au sol) ;

- Eviter un retour trop rapide des cultures agressives pour les sols (plantation, irrigation, arrachage…), au même titre que la betterave et autres racines ou les légumes de plein champ.

Le délai légal entre deux implantations est de 3 ans. Il est toutefois conseillé d’attendre 5 à 6 ans pour réduire les risques sanitaires et érosifs. Une rotation appropriée des cultures et une gestion soignée des maladies sont essentielles pour une bonne réussite de la culture.

Précédent cultural

Le précédent idéal est un précédent récolté tôt, qui laisse la place pour un couvert d’interculture performant. Les céréales ou le colza sont donc des précédents intéressants, qui offrent également l’avantage d’une structure de sol favorable grâce à une longue période de couverture et à un bon développement racinaire. Les couverts en mélange avec des légumineuses, ont un impact positif sur la fertilité, ce qui est un atout avant l’implantation de pommes de terre.

Interculture

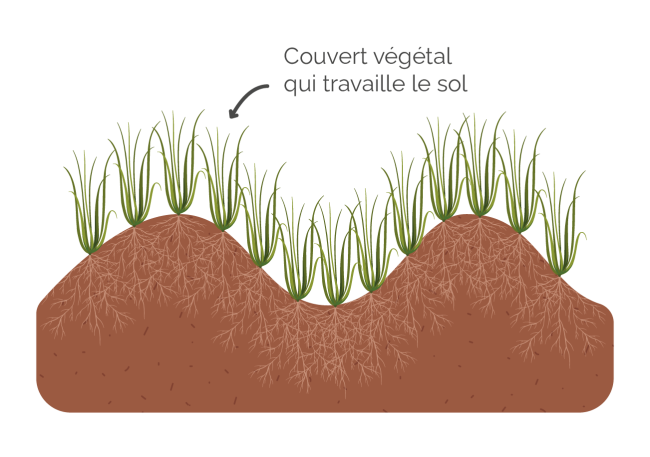

Une interculture réussie est primordiale pour envisager sereinement la réduction du travail du sol en pommes de terre. Il importe de viser une implantation la plus précoce possible afin de maximiser les bénéfices de la présence du couvert :

Si la structure du sol est fermée ou compacte, il est recommandé de décompacter avant l’implantation du couvert pour favoriser le développement des racines qui maintiendront l’ouverture, stabilisant la structure favorable jusqu’à l’implantation des pommes de terre. Un décompactage au printemps est souvent moins favorable (conditions plus humides, lissage et capacité limitée de la pomme de terre à coloniser rapidement l’horizon travaillé).

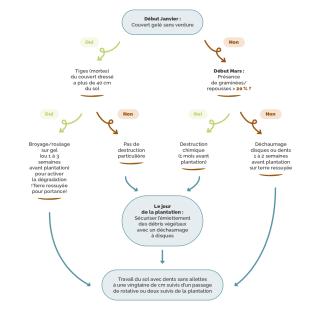

Différents mélanges d’espèces sont envisageables pour le couvert, en fonction de la situation (date de semis, précédent, état structural, mode de destruction envisagé). L’arbre de décision ci-dessous reprend quelques cas fréquents et propose des mélanges adaptés.

Destruction de l’interculture

La destruction du couvert est à envisager 3 semaines à 1 mois avant la plantation des pommes de terre. Il n’est pas nécessaire de détruire trop tôt puisque le travail du sol relativement profond permet un bon enfouissement des résidus. Une destruction trop tardive peut entraîner des maladies de peau à cause de la pourriture des résidus au contact des tubercules.

Le couvert peut être détruit chimiquement ou mécaniquement en fonction :

- Du développement du couvert ;

- De la présence de repousses ;

- De la pression de graminées adventices ;

- Des conditions météorologiques au printemps ;

- Etc.

Implantation

Etat de la parcelle

Pour une implantation réussie de pommes de terre en , il importe de s’assurer que la structure du sol est correcte sur les 20 premiers centimètres (test bêche). Si la structure est compacte, fermée (par exemple à la suite d’un chantier d’arrachage de betteraves, carottes ou autres en conditions limites), un travail plus lourd du sol sera nécessaire. L’intervention ne peut avoir lieu qu’en conditions bien ressuyées, car tous les outils (dents, rotative, fraise) peuvent créer des semelles et lissages en conditions humides.

Le couvert est un bon indicateur de l’état structural du sol. En effet, un couvert qui peine à se développer et dont les racines peinent à descendre indique souvent un défaut de structure.

Choix variétal

L’implantation en n’engendre pas de contraintes particulières sur le choix de la variété. Nous conseillons toutefois de commencer par des pommes de terre à destination de la transformation industrielle.

Une fois la technique maîtrisée, elle est envisageable également pour des productions spécifiques (plants, pommes de terre de consommation), plus sensibles aux défauts de peau (couvert mal décomposé pourrissant au contact des tubercules) et aux coups (mottes solides). Le risque de maladie de peau peut toutefois être fortement limité avec une destruction plus précoce du couvert.

Préparation et implantation

L’objectif général en est de réduire le nombre de passages et l’intensité du travail du sol. En conditions moyennes, la préparation suivante est un bon compromis :

- 1 passage d’outil à dents à 20-25 cm (création d’un volume de terre suffisant pour la formation des buttes) ;

- Idéalement 1 seul passage d’outil animé (fraise ou herse rotative) pour affiner la terre. Si le résultat n’est pas suffisant (agrégat de plus de 2cm), envisager un second passage ;

- Implantation dans la foulée (le ne nécessite pas d’adaptations particulières en termes d’outils de plantation, d’écartement ou de profondeur).

A noter que la réduction du travail du sol limite également son réchauffement : il est possible en que les conditions idéales soient atteintes quelques jours plus tard qu’en parcelles labourées (attendre idéalement 10°C, ou minimum 8°C, dans le sol). Ce retard peut être partiellement compensé par une prégermination des plans (cf. FIWAP).

Il est également possible, en bonnes conditions de ressuyage avec une terre amoureuse (figure 2), de se passer d’outil animé. Toutefois, plus le travail du sol est réduit, plus le risque de mottes solides est important, induisant à la fois une tare terre plus élevée et une perte de qualité au stockage. Dans ce cas, privilégier la transformation rapide et/ou le départ champ.

L’itinéraire technique présenté apporte des bénéfices aussi bien dans des situations de sécheresse que de fortes pluies. En conditions de sécheresse, l’humidité du sol est conservée et l’absence de lissage préserve la capillarité du sol. Et en limitant l’affinage du sol et grâce aux débris végétaux du précédent couvert conservé dans les premiers cm du sol, la part de terre facilement érodable par l’eau est réduite. La création de diguettes entre les buttes est un levier supplémentaire de lutte contre l’érosion.

Une piste supplémentaire dans la lutte contre l’érosion est la formation de pré-buttes d’automne : une technique innovante présentée en fin de fiche (Section « Pour aller plus loin »).

Suivi de la culture et récolte

Amendements et fertilisation

Nos recommandations liées aux amendements et à la fertilisation ne sont pas spécifiques à l’implantation en : elles sont valables peu importe le système de culture.

Au niveau des amendements, le fumier sera très bien valorisé par le couvert qui restituera au printemps les éléments à la culture. Un apport automnal possède un double avantage :

Les écumes et le chaulage ne sont a priori pas positionnés avant pommes de terre dans la rotation.

Au niveau de la fertilisation, nous préconisons de mesurer systématiquement le reliquat azoté en sortie d’hiver et prendre en compte les amendements pour adapter les doses. De manière générale, l’azote favorise la taille des tubercules et le phosphore permet une tubérisation plus importante.

La pomme de terre n’ayant pas un développement racinaire important, le volume de terre prospecté reste limité : une fertilisation localisée dans la butte maximise l’assimilation et favorise le démarrage. Le risque APL après pommes de terre est également important, avec des excès non valorisés : il importe de raisonner la fertilisation et d’apporter la fertilisation organique suffisamment tôt pour éviter les pertes liées à une minéralisation tardive. En effet, 80% de l’azote nécessaire à la culture est absorbé dans les 2 mois suivant l’émergence.

Désherbage, ravageurs et maladies

Aucune stratégie de désherbage spécifique n’est à mettre en place. Par ailleurs, aucune augmentation des problèmes de ravageurs n’a été observée en techniques culturales simplifiées par rapport au labour.

Pour aller plus loin

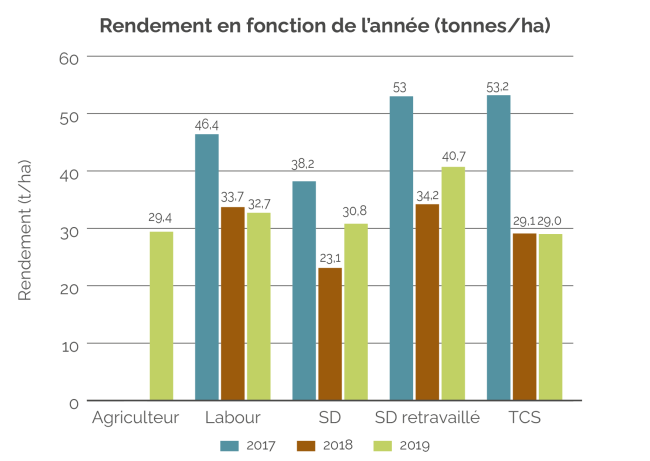

Depuis plusieurs années, Greenotec travaille avec plusieurs agriculteurs sur la formation de pré-buttes d’automne. Le principe est le suivant : les buttes de pommes de terre sont formées en août et le couvert est implanté directement sur ces buttes. L’action des racines permet le maintien d’une structure intéressante.

Au printemps, les pommes de terre sont implantées soit directement dans ces buttes (plantation en direct), soit après un unique passage d’outil animé avec reformation de la butte au même endroit (pré-butte retravaillée). La seconde option montre des rendements plus élevés que dans le semis direct, voire même du témoin ( classique) dans certains cas. La contrainte logistique de la formation des buttes avant implantation du couvert est toutefois un frein à l’expansion de la technique.

L’implantation de la pomme de terre en direct dans une butte d’automne a également montré un impact positif sur les mycorhizes présentes dans le sol. En effet, cette technique ne détruit pas les réseaux mis en place durant toute la durée de végétation du couvert.

Pour plus d’informations, les résultats d’essais sont disponibles sur le site de Greenotec : https://www.greenotec.be/pages/recherche/pomme-de-terre/

N’hésitez pas à contacter l’équipe pour d’autres informations !

Témoignages d’agriculteurs

Pierre, agriculteur dans le Hainaut

"J’implante mes pommes de terre en non-labour depuis des années : si la structure est bonne, il n’y a aucun problème. J’investis dès l’implantation du couvert : même sur les parcelles que je loue, je prends l’implantation des engrais verts à ma charge et je décompacte au moment du semis des couverts. Ça me permet d’éviter les mauvaises surprises au printemps et des interventions plus lourdes à un moment moins favorable.

Pour l’implantation, je prépare le sol avec un outil à dents en plusieurs passages croisés, en descendant progressivement jusqu’à 20 cm. Cela me permet de créer un volume de terre suffisant sans lissage en profondeur ni remontée de blocs.

C’est une technique qui prend de l’ampleur chez les collègues aussi ! A ce stade, ma seule difficulté reste le choix de l’engrais vert idéal pour concilier diversité des espèces, gestion des repousses et facilité de destruction par le gel. J’évite l’avoine avant pommes de terre parce qu’il faut s’y prendre beaucoup plus tôt pour la détruire, sans quoi on a toujours des touffes qui restent. J’associe souvent la vesce, la phacélie, la moutarde et le trèfle, mais je remarque que la moutarde peut vite prendre le dessus et que la phacélie gèle moins facilement.

Concernant les pré-buttes d’automne (buttes formées en aout avec un couvert poussant dessus et retravaillées plantées en 1 passage au printemps), j’y crois vraiment à condition qu’on roule en fines roues entre les buttes et qu’on adapte la largeur buttes en billon de 1.5m à 1.8m. Ce n’est malheureusement pas possible avec le matériel majoritaire en Belgique (ici, c’est le pays de l’automotrice et de la 4 rangs !). Pour moi, c’est le frein majeur aujourd’hui. En France, où les arracheuses deux rangs sont encore nombreuses, ça se développe beaucoup mieux."

Vous voulez en savoir plus sur les pré-buttes d’automne n’hésitez pas à revoir les résultats d’essais : https://www.greenotec.be/pages/recherche/pomme-de-terre/

Guibert, agriculteur dans le Namurois

Cela fait plus de 15 ans que je cultive des pommes de terre en non-labour. Cette pratique est tout à fait possible sur un sol vivant, bien structuré, avec une bonne capacité de percolation. Grâce à cette portance améliorée, je peux me permettre de ne plus labourer.

Je réalise tout de même un travail en profondeur avec un fissurateur Actisol, ce qui permet de maintenir une bonne aération du sol sans trop le bouleverser. Finalement, l’itinéraire technique ne diffère pas énormément d’un système en labour classique, si ce n’est qu’on n’enfouit plus la matière organique en profondeur.

La gestion du couvert est un point clé. Il faut bien le choisir, et surtout le détruire suffisamment tôt. J’installe un couvert multiespèces, facilement gélif, qui se décompose bien sans laisser trop de résidus. Certaines espèces, comme l’avoine blanche sont à éviter, car elles se dégradent mal. J’utilise le mélange de TMCE avec de la phacélie, différentes espèces de trèfles et un peu d’avoine brésilienne. L’avoine brésilienne est hâtive et plus sensible au gel par rapport à une avoine blanche.

Cette année, j’ai réussi à me passer totalement de glyphosate, l’outil à disques que j’utilise pour incorporer le digestat m’a permis de bien détruire le couvert cette année. Mais l’idéal serait de pouvoir passer un coup de disque en hiver lorsqu’il gèle mais actuellement l’écorégime couverture longue des sols ne me permet pas de détruire avant le 16 février avec des disques, et je ne suis pas équipé de rouleaux. Sur d’autres parcelles, j’ai aussi eu recours au pâturage des moutons, ce qui fonctionne également très bien pour gérer la biomasse du couvert et les résidus.