Blé tendre d'hiver en techniques culturales simplifiées

Table des matières

Content Toc

Introduction

Le blé d’hiver est la première culture en Wallonie en termes de superficie cultivée. C’est aussi l’une des cultures les plus faciles à implanter en (techniques culturales simplifiées, voir encadré). C’est pourquoi de nombreux agriculteurs ont déjà recours à ces méthodes.

Cette fiche technique présente les éléments essentiels à connaître pour se lancer ou perfectionner son blé d’hiver en . Elle peut d’ailleurs être transposée aux autres céréales d’hiver dont les besoins sont très proches.

, SD, ACS... Quésako ?

Les

(techniques culturales simplifiées), par opposition au labour, rassemblent tous les itinéraires techniques qui travaillent le sol sans inversion de la matrice de sol. Cette catégorie très large est habituellement divisée en

léger (travail su sol à moins de 15 cm) et

lourd (à plus de 15 cm). L’objectif général du

, outre l’absence d’inversion de la matrice de sol, est souvent de réduire l’intensité de travail du sol par rapport aux itinéraires techniques plus « classiques ». Le SD (semis direct) est une forme de

poussée à l’extrême puisqu’aucun travail du sol n’est effectué. Le semoir, spécialement adapté, est le seul outil à passer sur la parcelle avec une perturbation limitée à la seule ligne de semis. Enfin, l’ACS (agriculture de conservation des sols) est une démarche agricole qui vise (1) la réduction du travail du sol (non-labour) ; (2) la couverture maximale des sols et (3) la diversification maximale des espèces implantées. La réduction du travail du sol (

ou SD) est donc une composante importante mais pas unique de l’ACS.

Précédent et interculture

Précédent cultural

Le blé peut s’insérer à tout moment dans la rotation et s’adapte à la plupart des situations. En non-labour, il profite particulièrement bien d’un précédent de légumineuses (pois, haricot, féverole) ou de colza.

Pour les autres précédents, plus la période de récolte est tardive à l’automne/hiver, moins les conditions seront propices à une implantation en . Les chantiers de récolte lourds et/ou réalisés en mauvaises conditions impactent l’implantation de la culture suivante, réduisant la possibilité de réduire le travail du sol. Certaines récoltes tardives en hiver peuvent également contraindre à passer par une culture de céréales de printemps.

Interculture avant le blé d’hiver

Objectifs du couvert végétal

Les objectifs du couvert végétal pendant l’interculture sont, entre autres :

- De limiter efficacement les repousses de la culture précédente tout en étouffant les adventices ;

- De maintenir la structure du sol, particulièrement si un décompactage a été réalisé avant son semis ;

- D’assécher le profil et garantir de la portance pour le semis de la céréale en octobre ;

- De rendre de l’azote disponible après l’hiver lorsque que le blé en a besoin.

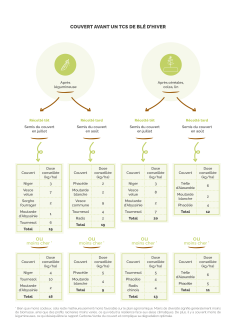

Choix des espèces et implantation du couvert

Le choix des espèces composant l’interculture sera fonction des conditions de départ et des objectifs poursuivis.

- Si la terre est libérée tôt (par exemple après pois, lin, escourgeon ou autre céréales récoltées début juillet), il est intéressant d’investir dans un couvert d’interculture avec pour objectif de maximiser la production de biomasse sur une période relativement brève, mais propice à la photosynthèse. Le couvert doit donc être semé le plus tôt possible et être composé d’espèces estivales, à cycle court et croissance rapide. Les niger, tournesol et phacélie sont donc intéressants pour des semis hâtifs de juillet. En interculture courte, il est légalement possible de maximiser l'utilisation des légumineuses (sauf bien sûr après une culture de légumineuses comme les pois), mais leur croissance est lente et le coût des semences est plus élevé.

- Si la terre est libérée plus tardivement, les repousses peuvent être avantageusement valorisées pour une couverture à moindre frais (repousses de colza ou de lin, trèfle blanc dans le cas d’un sous-semis ou d’une association avec le colza, etc.). Ce couvert sera ensuite broyé avant implantation du blé en . Dans le cas du trèfle blanc, une destruction mécanique en plusieurs passages est possible en conditions sèches. A noter que le glyphosate à 1,5L/ha ne détruit pas totalement le trèfle blanc. Pour des raisons sanitaires, il est fortement déconseillé de laisser se développer des repousses de céréales avant blé. Il convient dans ce cas de déchaumer et réaliser des faux-semis. Ces interventions retardent toutefois le semis d’un couvert et doivent idéalement être réalisées le plus rapidement possible. A partir de 45 jours disponibles avant la date de semis prévue pour le prochain blé, le semis d’une crucifère, comme la moutarde ou le radis, associée à une phacélie et un trèfle d’Alexandrie, présente un intérêt. Mais comme les couverts semés tardivement n’exprimeront pas tout leur potentiel, il ne faut pas trop investir dans ces semis.

- Dans les cas les plus tardifs, le semis de blé peut suivre directement la récolte précédente, pour autant que les conditions soient favorables à l’implantation (voir la section « 2. Implantation »).

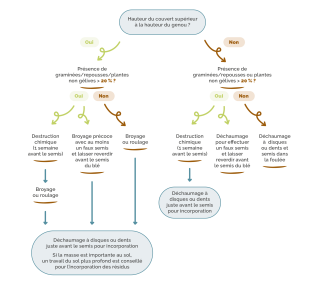

L’arbre de décision ci-après propose différents mélanges adaptés aux situations les plus courantes.

Destruction du couvert

Il y a peu de risques de faim d’azote liée à la dégradation du couvert, car les besoins du blé d’hiver sont limités en début de croissance. Le couvert peut donc être détruit au plus près du semis du blé, au contraire des cultures de printemps qui sont souvent pénalisées par une destruction trop tardive.

Les méthodes de destruction peuvent être mécaniques ou chimiques en fonction des conditions et des contraintes. Différents éléments sont à considérer dans le choix de la méthode de destruction :

- Le stade de développement du couvert : les plantes au stade de la floraison sont beaucoup plus sensibles à la destruction (roulage, broyage) que les plantes jeunes ;

- Les espèces du couvert : certaines espèces sont plus sensibles au broyage et au roulage (moutarde, tournesol, niger, radis, phacélie, trèfle d’Alexandrie monocoupe…) ;

- La biomasse du couvert : un couvert très développé sera difficilement détruit par un herbicide total, car il y a un risque d’effet « parapluie » et donc de mauvaise imprégnation du produit ;

- La présence de graminées (vulpin, ray-grass…) ou d’espèces non gélives (avoine, seigle…) devront être gérées par un herbicide ou des faux-semis ;

- La portance de la terre au moment de la destruction : dans des conditions limites et en particulier si la terre a été décompactée avant le semis du couvert, il est peu judicieux de passer avec des engins lourds et/ou à faible largeur d’action (ex : broyeur de 3 mètres). Dans tous les cas, il est préférable, autant que possible, de ne passer qu’en bonnes conditions.

L’arbre de décision ci-dessous reprend les principales situations et les méthodes privilégiées d’intervention.

Implantation du blé d’hiver

Etat de la parcelle

Le semis en nécessite impérativement un profil bien ressuyé pour éviter les lissages et les dégâts de structure. Cette contrainte est plus importante en qu’en labour car ce dernier, même avec un sol humide, peut aller rechercher de la terre plus sèche en profondeur. C’est même l’un des principaux défis du semis de céréales : il importe de ne pas se précipiter si la terre est humide et d’intervenir uniquement en bonnes conditions. Un diagnostic à la bêcheà plusieurs endroits de la parcelle permet de s’assurer du bon état hydrique non seulement en surface (ce qu’on observe le plus souvent), mais également sur l’ensemble du profil qui va être travaillé.

La présence d’une culture intermédiaire, même de courte durée, aide à assécher le profil. De même, lors des arrachages de betteraves, pommes de terre ou après un ensilage de maïs, il est souvent déterminant de semer les céréales aussi tôt que possible (si les conditions le permettent). Si une nouvelle pluie survient entre la récolte et le semis, le sol risque de devenir trop gras, retardant les travaux et exigeant encore plus de patience. L’idéal est donc souvent de semer directement après le passage des arracheuses.

Le travail du sol doit être adapté à l’état de la structure du sol, afin d’optimiser la levée et l’enracinement de la culture. Des tests bêche à plusieurs endroits de la parcelle (pour couvrir son hétérogénéité) permettront d’observer d’éventuelles zones lissées ou compactées et de juger de la porosité du sol.

Préparation du sol et semis

Si le sol est bien structuré (Figure 1), sans zone de compaction ou de lissage visible, avec de petits agrégats de forme arrondie, un travail superficiel suffira : déchaumage pour l’incorporation des résidus du couvert, puis combiné rotative-semoir ou semoir rapide à disques. S’il n’y a pas trop de résidus, cela est possible en un seul passage (Figure 2).

En cas de zones lissées (Figure 3) ou d’horizons compactés (Figure 4) un décompactage sera nécessaire. Souvent, les meilleures conditions sont réunies avant l’implantation du couvert végétal, tandis que ce dernier pourra se développer de manière optimale et stabiliser le profil décompacté. Il convient de travailler sans ailettes (pour éviter le lissage en profondeur) et à une profondeur de quelques centimètres sous la zone problématique. Le décompactage peut aussi être réalisé juste avec le semis de la céréale, si le sol est bien ressuyé.

Le sol étant plus frais en , il vaut mieux prévoir des semis plus précoces qu’en système labour. En bio, la priorité est à la gestion des adventices et il faut donc trouver un compromis entre semis précoce (optimal en ) et semis tardif (facilitant la gestion des adventices).

Suivi de la culture

Fertilisation

Il n’y a pas de besoins particuliers liés à une implantation en : les recommandations habituelles s’appliquent. Les besoins en nutrition azotée de la culture étant plus important en sortie d’hiver, c’est le moment idéal pour quantifier les reliquats (par une analyse en laboratoire) afin d’adapter sa fertilisation.

Concernant les amendements (fumier, compost), ils seront idéalement épandus avant l’implantation du couvert. Ils sont également à considérer pour ajuster sa fertilisation au plus proche des besoins de la plante !

Désherbage

Le premier point d’attention dans la lutte contre les adventices en est la qualité de la destruction du couvert et la gestion des repousses. En effet, des repousses non gélives peuvent être problématiques. Se référer pour cela à la section « Destruction du couvert d’interculture » ci-avant.

Etant donné qu’un travail du sol est réalisé, des adventices peuvent être mises en germination, au contraire du semis direct qui ne bouge pas la terre. La gestion du désherbage en suit donc les recommandations classiques, sans risque accru. Un passage de herse étrille dès que la céréale est bien implantée peut être tout à fait bénéfique et réduire le recours aux herbicides.

Une attention particulière doit toutefois être portées aux vulpins. Si la pression est trop forte, mener la culture en sera plus complexe. Les vulpins sont mieux maîtrisés en semis direct (les graines restent en surface et sont rapidement dégradées par l’humidité et le froid hivernal) ou en labour occasionnel[1] (elles restent enfouies plus d’un an en profondeur).

Ravageurs et maladies

Les limaces doivent être particulièrement surveillées, surtout si le travail du sol est très réduit. Les précédents seigle, tournesol et colza sont particulièrement favorables au développement des limaces, de même qu’une météo humide et pluvieuse. Si le travail du sol et le roulage du semis limitent leur développement, un travail grossier et la présence de boulettes de terre leur offre davantage d’abris. Les observations réalisées sur le champ et par piégeage permettent d’évaluer la pression et d’intervenir en curatif uniquement si nécessaire.

Les autres ravageurs et maladies du blé sont ceux habituellement rencontrés et les moyens de lutte sont identiques aux recommandations habituelles.

Récolte

Les blés implantés en ne nécessitent pas d’attention particulière à la récolte par rapport aux autres parcelles. On remarque souvent une portance améliorée, ce qui est intéressant lorsque l’année est plus humide. Cette portance est améliorée de manière notoire sur les terres cultivées en agriculture de conservation des sols à l’échelle de la rotation.

Cultures suivantes

La culture de blé, en particulier en , est un précédent idéal pour la plupart des autres cultures. En effet, son système racinaire très développé et son implantation longue (9-10 mois) permettent de conserver, voire d’améliorer la structure du sol. Les céréales sont souvent récoltées en bonnes conditions, ce qui permet de limiter le travail du sol pour la culture ou le couvert qui suit. Le blé est donc, dans la rotation, un véritable allié du et une bonne porte d’entrée dans l’ACS.

Témoignage

Benoît, agriculteur dans le Brabant Wallon

« Sur la ferme, on est en non-labour depuis 35 ans. Avant les blés, j’implante généralement un couvert, dépendant du précédent. Par exemple, après pois, je mets un mélange avec du tournesol, de la phacélie, du radis chinois, du niger et du trèfle d’Alexandrie. Après un lin récolté plus tardivement, je fais plus simple puisque la durée de végétation est plus courte : je sème 3 kg de moutarde blanche avec les repousses. Si besoin, je décompacte au semis du couvert. J’apporte aussi de la fertilisation organique (fumier) ou minérale (environ 30 à 40 uN) sur mes pailles hachées pour favoriser le démarrage du couvert et la production de biomasse, sauf après pois et lin puisqu’il reste beaucoup d’azote dans le sol.

A l’automne, je broie le couvert juste avant le semis. Je passe au déchaumeur à dents juste après, à 15 cm environ, et je sème dans la foulée. Donc généralement, le blé est semé dans les 24h après la destruction du couvert. Je n’augmente pas particulièrement la densité au semis mais c’est vrai que, comme je fais mes semences fermières en blé, j’ai déjà tendance à semer dense (de l’ordre de 160 kg/ha pour un semis mi-octobre). Pour le reste, le n’impacte pas vraiment l’utilisation de phytos dans la suite de la culture. On n’a pas de problèmes de vulpin chez nous et mes terres sont assez propres.

Pour moi, les deux éléments-clés pour la réussite du , c’est (1) de suivre très régulièrement, faire le tour des parcelles pour agir au bon moment, notamment pour les limaces et (2) ne jamais laisser pleuvoir entre un travail du sol et un semis. Bon, dans certains cas, si on a le temps et qu’un épisode de sec s’annonce après la pluie, ça n’est pas forcément grave, mais globalement c’est une bonne ligne de conduite. Pour le semis direct, c’est particulier : je le fais de manière opportuniste, quand toutes les conditions sont réunies. C’est indispensable d’avoir une bonne structure au départ et d’avoir du sec au moins 5-10 jours avant et idéalement après le semis. Si ces éléments sont réunis, c’est une technique intéressante à condition d’avoir accès à l’équipement et de semer assez tôt. A partir de début novembre, sauf conditions exceptionnelles, ça devient trop risqué. »

Pour aller plus loin

Nos conseils pour réussir un semis direct de blé dans un couvert végétal vivant

Intérêts

- Réduire l’érosion

- Stimuler la vie du sol

- Améliorer la structure du sol

- Améliorer la portance du sol lors des récoltes

- Gagner en temps et en carburant

Conception du couvert

Le couvert doit être :

- Non concurrentiel à l’automne (pas trop dense) ;

- À racines pivotantes pour améliorer la structure ;

- Facile à détruire mécaniquement (rouleau hacheur et/ou broyeur) et naturellement (gel), pour réduire le besoin de recours au glyphosate ;

- Réussi !

Espèces adaptées :

- Moutarde ;

- Phacélie ;

- Niger ;

- Radis ;

- Tournesol à petit capitule ;

- Trèfle d'Alexandrie ;

- Vesce de printemps ;

- Féverole de printemps.

NB : les couverts permanents (par exemple du trèfle blanc nain en sous-semis de céréales ou avec du colza) représentent une bonne porte d’entrée pour le semis direct, mais il devra être géré chimiquement pour ne pas concurrencer la culture.

Semis

Type d'outil :

- Semoir à disques, le plus adapté pour semer dans du vert (Figure 5) ;

- Semoir à dents, possible s’il est muni de disques coupeurs.

Remarques :

- Si la terre est trop meuble avec peu de résidus, ne pas trop rappuyer la ligne de semis car l’eau peut y stagner, faisant pourrir la semence.

- En semis direct, les limaces n’ont pas été gérées mécaniquement. Vérifier les facteurs de risques de l’année et de la parcelle, observer et veiller à ce que le sillon soit bien refermé.

- La structure du sol représente le principal obstacle en semis direct. Pour adopter cette technique, il est crucial que la structure du sol soit grumeleuse. Si le sol est compacté, avec des zones lissées, il n’est pas conseillé de tenter l’expérience.

- Le plus important est de bien se renseigner et de ne pas se précipiter !

[1] Le labour occasionnel est réalisé de manière non systématique, au contraire du labour annuel qui est réalisée à chaque mise en culture ou presque. Dans le cas du vulpin, le labour annuel remonte chaque année des graines encore viables conservées en profondeur, au contraire du labour occasionnel qui permet de diminuer nettement la pression. Les graines de vulpins sont capables de germer durant 7 ans.